匆匆吃了一口飯,史超齊就開著放映車駛向工地

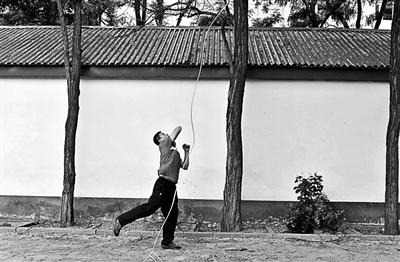

揮繩子掛大幕是史超齊的拿手戲

史超齊與工地保安協調場地

“我一個人就是一個隊”

除了放電影,攝影成了史超齊的第二“職業”

2006年北京興起“數字電影流動放映車”活動。那年,市財政先后投入3000余萬元支持農村電影“2131工程”(21世紀初基本實現“一個村一個月放一場電影”的目標)和“優秀電影進社區”等公益電影放映。史超齊也是北京首批培訓上崗的放映員之一。

“當年跟我一起參加電影放映員培訓的人,現在還在堅持的幾乎是個位數。流動放映員流動太大,于是我成了這行當的老人。”目送同行們一波波轉行離開,將近不惑之年的史超齊開玩笑地說。從2013年下半年開始,北京部分區縣農村的公益電影院(廳)也被大幅撤并,數量甚至減少到不足一半。公益電影放映正在衰落中……

現場

片子剛放一小時 片場就剩放映員一人

7年,1個人,1輛車,1220場電影,1220個日夜,這些年一半的時光,是陪著道不出姓名的數萬觀眾過的。另一個忠實“陪伴”——那輛印著“流動放映車”半新舊的面包車,跟他一起進過社區、公園、軍營、工地……這是流動電影放映員史超齊的生活寫照。

太陽還沒下山,史超齊就惦記著晚上工地放電影的事情。在街道食堂匆匆扒了一口飯,他就開著那輛白色面包車慢悠悠地駛向北三環北邊的某工地方向。一進院子,保安老哥站起身打了聲招呼,看得出小史是這里的常客。“上周雷雨沒來,今天臨時加演一場。沒通知工友們,您幫忙告訴他們一聲。”史超齊一邊搬設備,一邊解釋。

兩個音箱、一臺投影機、一塊大幕布加上支架、兩根大粗繩,這就是流動電影院十年來的所有家當,其間數字放映機更新過兩次,“現在我們通過刷卡來解密版權,硬盤里光有片源,不解密是放不出的。”史超齊告訴北京青年報記者,其他兄弟流動放映隊有的還配有司機,但他一個人攬下所有的活,上哪兒都得自己開車、支架、扛箱子、調設備,“我一個人就是一個隊!”

因臨時放映,原先場地(工地門口綠蔭)被兩輛車占了,等半天沒見人挪。史超齊只好改到路西側的兩棵大樹間掛幕布。暮色漸深,聞訊而來的數十個工友還有遛彎的市民們陸續湊了過來。“師傅,今天放什么片子啊?”“鋼鐵俠3!”“什么?”“鋼鐵俠3,美國高科技大片!”影片還沒開始,空地的上空飄著各方的鄉音,大家嘰嘰喳喳討論開來。

“我們工地有wifi,年輕人更愛玩手機。”60歲的王叔,河北承德人,一直在工地上當力工,來北京快兩年。他站在一旁望著史超齊調試機子,一邊回憶他小時候村口放電影的盛況:當年的露天電影有大氣息和大氛圍,放映員特別受歡迎,大伙兒都會幫放映員抬機器,有的趕好幾十里路來瞧“西洋鏡”。“我愛看戰爭片和武打片,外國片也愛看。這些年村里人走了,機器銹了,電影沒人放了。”

“工地宿舍有wifi,收工了,大家沒事可以手機上網。我們愛看這種露天電影,那些年輕人更愛玩手機。”另一個上歲數的工友說。當北青報記者指著外面霓虹璀璨的大馬路問王叔:“您到外面電影院看過電影嗎?”他搖搖頭:“票很貴吧,聽說要五六十呢。”

忙活了一小時,《鋼鐵俠3》八點開演。但讓史超齊此前擔心的“幕布吸光”最終仍沒避免。遠處公園里高聳起的大燈正對熒幕,畫面很不清楚。露天的美國大片只剩下“叮叮哐哐”的聲響外加模糊難辨的人頭。開映前的熱鬧勁兒漸次消退。工友們或站著,或坐在草坪上,有年輕人低頭玩著手機,也有人在竊竊私語。不到一小時,觀眾稀稀拉拉散去,連最愛看電影的王叔也不聲不響地走了。偌大空地,只剩史超齊一個人等片子“走完”,挨完兩個半小時他才能回家。

探因

原因一

每個月兩千多的工資讓很多放映員難以堅持

16歲只身來北京務工的史超齊,不曾想到自己會干起電影放映員這一行,“平時愛鼓搗電機這玩意兒,在安貞街道綠化隊干了十幾年,后來一有機會就學了放電影。”

史超齊口中的機會,得追溯到2006年北京興起的“數字電影流動放映車”活動。那年,市財政先后投入3000余萬元支持農村電影“2131工程”(21世紀初基本實現全國“一個村一個月放一場電影”的目標)和“優秀電影進社區”等公益電影放映。史超齊也是北京首批培訓上崗的放映員之一,這一撥學員后來大多成為新增314輛放映車的業務骨干。

然而,許多放映員的生活正如影片《天堂電影院》中放映員艾弗達對多多說的那句話:“生活并不像電影,生活要艱難得多。”

作為放映員中的積極分子,史超齊以兢兢業業的工作,贏得了優秀放映員、北京市勞模等大大小小數十個榮譽。當跟北青報記者聊起“幸福”時,史超齊卻說自己壓力大,“要靠工作賺錢養家,至今我拿著兩千多塊的工資,各方面壓力不小啊。”為了給兒子好的教育,北漂20年的他,下決心留孩子在身邊,讓他在北京讀書、長大。如今兒子已升入初中,一家三口還擠在不到15平方米的小屋里,全家指望著他過日子。

曾負責朝陽區電影發行放映公司工作的董艷陶告訴北青報記者,招募的放映員里多數為無編制的臨時人員,專職的在編崗很少。工資不高活兒卻多,這是放映員流失大的原因之一。“各街鄉根據自己的情況來配備人,每個放映隊有1至2個。街道的放映員一般還承擔其他工作,不會只干放映。他們的工資是街道來發,國家有相應的一些補貼和支持。像史超齊那樣堅持十年的,真是太少了。”

原因二

片源滯后 條件簡陋

很多人覺得還不如看手機

一面是流動放映員的流失和斷層,另一面是近年來公益放映規模的萎縮。與城市化迅速擴張形成巨大反差的是,公益電影放映的生存空間卻日漸逼仄。一天天落寞的,除了流動放映,還有農村的固定影廳。

以朝陽區為例,自2013年下半年起,區電影放映公司大規模壓縮了農村地區的公益放映的影廳點位和流動放映的場次,“農村地區固定影廳的放映點從原先的102個減少到43個,流動放映隊每支的全年放映任務也減少到15場”。

“我們流動放映隊和固定影廳的片源,都是從區電影放映公司拷貝的。這些公益放映的片子是至少下線一年的老片,很多人不愿看。片源少而且老,這是首要的難題。商業院線不會同意同步放映,跟他們爭利。說白了,院線擔心影響票房收入。”朝陽區文化館的相關人士告訴北青報記者。

史超齊每個月都在固定的日子去放映公司更換20部片源,閱片無數的他深諳觀眾的口味,比如建筑工地上的工友大多“愛看有特技、場面熱鬧的”,而社區里的老年人愛看懷舊的老國產片,“要是放一部新鐵道游擊隊保證爆滿”。

即使像史超齊這樣的資深放映員對這20部片子挑了又挑,仍時常會覺眾口難調,“不同的片子,觀眾有多有少。最難吸引的是年輕人。他們都懂上網,愛新鮮的東西。我拷來的很多片子,他們要么看過,要么不感興趣。”他最近放映的片子,《鋼鐵俠3》、《狄仁杰神都龍王》雖說都是高票房電影,但下線兩年的老片在網上已經隨便下載,難引起觀眾的興趣。

再加上刮風下雨、設備故障、外界干擾等外界條件因素,很多年輕人覺得露天看電影還不如在電腦、手機或iPad上看。

原因三

“一個燈泡4000塊 壞了誰來買單?”

董艷陶在跟北青報記者說起公益放映作為一個系統性難題時,還聊起文化主管部門的另一“痛點”——設備后續維護難。如今街鄉和農村影廳使用的數字放映設備都由市文化局(后來為市廣電中心)統一采購。這些年來,一些因經營困難的設備廠商倒閉了,維修無門。如何進行設備的后續維護,成了300多臺流動放映車的隱憂。

“比如用于拷貝電影的外掛硬盤廠家就倒閉了。目前設備檢修的人工費用是由我們區放映公司來負責的。但對于某些壞掉某一硬件設備的費用,我們實在力不從心。”董艷陶說。

她舉起一只小燈泡的事例:“就像我們之前遇到的情況,放映機上的一只燈泡壞了,而這燈泡的成本在4000塊到5000塊。這樣的高額設備成本費,誰來買單?像這些問題,我們區公司和街道都感到很難辦。”北青報記者了解到,朝陽區43個街鄉的流動放映車達到全區覆蓋,每年僅設備維修成本一項,龐大的維修開銷就可想而知。

本版文/本報記者 劉旭 本版攝影/本報記者 黃亮

特寫

“希望兒子不要再干我這行”

5月22日晚上八點,安貞西里社區公園,史超齊為小區居民們放《狄仁杰神都龍王》。搞定所有的設備,他從庫房里拿出了十幾個馬扎兒給老人們。“小史啊,今天不是周五嗎?為啥今天放電影呢?”一聽問這話,就知是社區露天影院的老影迷。

史超齊笑答:“昨天晚上風大,沒放成啊。阿姨,咱周四放的老規矩沒變哦!”熟悉小史的老人們點頭,“一個人弄這個別太累了,悠著點兒!”

黑暗里,一個身穿校服的少年靠著黑色的放映箱,靜靜望著熒幕。“今晚我兒子也來了!”史超齊說,今兒周五,兒子放學回來就直接穿過小區來捧爹的場了。打小在北京長大的娃,沒有史超齊的駐馬店鄉音。“我希望兒子不要再干我這行,太苦太累。我只有初中文化,他應該好好讀書。”一聊兒子,史超齊更眉飛色舞,“他愛看電影,尤其是3D。我時常帶他去電影院,上次看的是《狼圖騰》。”

當北青報記者問起小史的兒子未來想做什么時,這位懵懂少年一本正經地說:“我想當律師,能言善辯。為別人受到不公而辯。”

正文已結束,您可以按alt+4進行評論

已有0人發表了評論