(改革開放40年·啟示錄)莫高窟國際合作“引智育才”促傳承打造國際文化遺產保護典范

中新社蘭州11月12日電(記者 馮志軍)莫高窟經歷了近代長期無人值守的沉寂之后,這處集珍貴性與脆弱性于一身的古老石窟隨著國際化進程,日漸成為海內外民眾心向往之的“朝圣之地”。

“敦煌研究院是在改革開放中發展壯大的。”作為莫高窟第四代“掌門人”,敦煌研究院院長王旭東對國際合作尤為重視。他在接受中新社記者專訪時表示,莫高窟本身就是“國際合作”的產物,至今留存來自東西方不同文化、不同民族多元文化的結晶,是絲綢之路上的“共同信仰”。

1979年,歷時30多年搶救性保護的莫高窟開始對公眾開放。同一年,敦煌研究院與日本合作出版《敦煌石窟》五卷本,將該院過去積累的保護研究成果呈現出來,意味著國際合作的啟程。隨后,該院學者到日本去訪問留學,日本學者也相繼來到敦煌,形成了持續至今的雙向交流。

20世紀80年代,莫高窟成為中國首批列入《世界遺產名錄》的世界遺產地。敦煌研究院隨即進一步打開“大門”,主動提出合作保護的愿望,并建立了國際合作平臺,開啟常態化“國際合作之路”。

幾十年來,來自日本、美國、英國、澳大利亞等國家和香港等地區的文化遺產保護機構、高等院校、科研機構以及個人,先后來到敦煌,不僅帶來了保護設備和經費,還帶來了先進的保護理念和技術,投入到敦煌壁畫的保護修復、文物病害防治、敦煌文化的研究與弘揚之中。

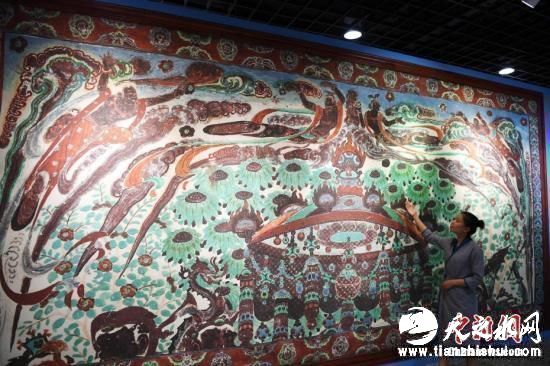

8月6日,通過數字化采集后打印展出的大幅高保真莫高窟復制壁畫320窟“散花飛天”亮相敦煌。近日,“絲路美地·敦煌”展在甘肅敦煌國際會展中心展出,展覽展出了大幅高保真復制壁畫、3D打印彩塑、復制洞窟等,此次展覽通過數字化、多元立體展示,讓民眾“零距離”體驗敦煌藝術之美。中新社記者 楊艷敏 攝

王旭東說,在長期國際合作中,敦煌研究院培養了人才隊伍,學到了國際上先進的保護理念和技術,形成了一整套保護莫高窟文化遺產的科學程序和方法,建立起文物本體和載體保護、賦存環境監測、文物保護區安全防范等全方位的科學管護體系。

研發中國首臺文物出土現場保護移動實驗室、建立首個基于風險理論的石窟監測預警體系、建成國內首座多場耦合實驗室……近40年來,敦煌研究院主導研發的一系列保護成果在敦煌石窟的科學保護、學術研究、敦煌文化弘揚中填補了一個又一個空白。

敦煌研究院副院長趙聲良介紹說,這為文化遺產保護提供有效支持和服務,在敦煌石窟綜合保護體系構建和絲綢之路沿線文物保護過程中,獲國家技術專利50多項,推廣應用于全國10多個省(市、區)的200多項文物保護工程。

這些成果還成為絲綢之路沿線諸多文化遺產效仿的“范本”。2016年以來,敦煌研究院先后受邀前往印度、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、烏茲別克斯坦考察相關文化遺產,并作為中國文化遺產專業團隊首次對阿富汗巴米揚石窟進行了堪稱“破冰之旅”的學術考察。

近年來,敦煌研究院與英國、法國、意大利、美國、日本、印度等國家的科研院校密集往來,并簽署了系列合作協議。今年秋天,敦煌研究院與意大利威尼斯大學簽署合作備忘錄,決定于2019年共同在意大利舉辦敦煌文化展覽,以達到提升學術水平、弘揚敦煌文化的目的。

意大利威尼斯大學校長米歇爾·布格列西表示,敦煌文化藝術魅力令人震撼,這正是威尼斯和敦煌相似之處,期待雙方可以開啟更多的合作和聯系,共創新的輝煌。

敦煌研究院欲將數十年積累的成熟的壁畫、土遺址、數字化等方面的文物保護技術推廣應用于絲綢之路沿線國家和地區的同時,其“國際合作之路”方興未艾,目前已有來自日本和美國的學者扎根莫高窟,希望通過他們的語言和視角向全球講述“敦煌故事”。(完)

已有0人發表了評論