70年,留住古城歷史的根脈

——我市全國重點文物保護單位掃描

□ 見習記者 徐媛

煌煌文明,悠悠歷史。

8000年來,古城天水以伏羲文化、大地灣文化、秦早期文化、麥積山石窟文化和三國古戰場文化為載體,積淀出了大量的文物資源,天水的邊邊角角皆可見歷史遺跡。在全市1802處各級各類文物單位中,以麥積山石窟、伏羲廟、大地灣遺址、魯恭姬造像碑、狼叫屲、放馬灘墓群為代表的17處國保單位,尤為耀眼。

文物是見證歷史、傳承文明的重要載體,是一個地方人文精神的根脈。70年來,我市秉承“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的文物工作方針,留住了天水這座古城的歷史根脈。

新中國成立后,我市文物保護工作逐步開展

作為我市第一個被國務院公布為全國重點文物保護單位的文物點,麥積山石窟已是一張宣傳天水、推介天水的重要的文化名片。

然而,麥積山石窟的耀眼也非一蹴而就,它的背后是近70年的艱難蛻變,是以匠人之魂,行護寶之事的麥積山守護者的跛鱉千里、百折不撓。事實上,麥積山石窟的保護工作于20世紀50年代便開始了。漫漫70年,麥積山石窟從最初的由附屬寺院瑞應寺僧人保護,到如今物聯網技術和傳感技術運用,無論從保護材料、保護方法,亦或是保護工藝方面都已日漸成熟。

“對石窟的保護一直沒有停歇,石窟內的滲水已得到控制,塑像和壁畫也得到有效保護,我們還通過向世界銀行貸款,對瀕危建筑實施維護性處理、修復部分景觀價值高的古建筑,完善文物保護的安防、檢測等設施。”麥積山石窟藝術研究所保護研究室主任馬千說,我們相信不久后的將來,麥積山將再度綻放出令世人驚艷的身姿。

改革春風讓我市文物事業迎來春天

改革開放以來,沉寂于秦安廣闊大地上的遺產——大地灣遺址和興國寺先后被認定為國家重點文物保護單位,大地灣遺址的發掘,甚至被譽為是改革開放四十年間,中國史前考古的重大成果。

安躺于秦安縣東北45公里處的大地灣遺址,自1958年被發現后即被公布為省級文物保護單位。該遺址發現了華夏文明史上的眾多“之最”,即中國最早的旱作農作物標本、最早的彩陶、文字最早的雛形、最早的宮殿式建筑、最早的繪畫,以及最早的強度如“混凝土”的地面。

1988年,這個被學術界評為20世紀我國百項重大考古發現之一的遺址,被公布為國家重點文物保護單位。此后,上至國家,下到縣區,皆為遺址保護系緊保護繩。2000年大地灣遺址被國家文物局列為“十五”期間大遺址保護的重點項目;2002年國家文物局批準《大地灣遺址保護規劃》,并于次年由省政府公布實施;2003年省政府劃定并公布大地灣遺址保護范圍擴大至275萬平方米,建設控制地帶為1060萬平方米;2005年大地灣遺址被列入“十一五”期間中央政府引導的重要大遺址保護項目庫;2007年,國家發改委、國家文物局批準大地灣遺址保護項目立項……一項項保護措施讓大地灣煥發出新的生機。

“秦邑城北有興國寺……寺上有般若殿一座,雄鎮如盤,左有伽蘭殿,又有菩薩殿,環鋪如楔。中左有鐘樓,中右有鼓樓,對峙如柱。門前有金剛殿,門側有天王殿,護衛如隊。誠秦城一古跡,一奇觀也。”

創建于1332年的興國寺,為我省現存最早的木構建筑之一,雖經歷代多次重修,依然保持著元代建筑風格。1981年興國寺被確立為省級文物保護單位,于次年撥專款進行維修;1996年興國寺被國務院公布為全國重點文物保護單位。“近年來,市委市政府劃撥的專項經費中,均有資金投入到興國寺的保護修繕、消防、安防等工程中。”市文物局局長王國慶在接受采訪時說。

進入新紀元,我市文物保護漸入佳境

進入21世紀,以伏羲廟、胡氏民居為代表的,水簾洞—大像山石窟、玉泉觀、后街清真寺、木梯寺石窟、秦安文廟、仙人崖、魯恭姬造像碑、狼叫屲、李崖遺址、馬家塬遺址、放馬灘墓群等14個文物保護點,分三批被公布為全國重點文物保護單位,沉寂數余年的古跡,經幾度修復,再度綻放出令世人驚艷的身姿。

素有“羲皇故里”之稱的古城天水,是華夏文明的重要發祥地之一,悠久的歷史積淀了豐富的文化遺產和人文景觀。供奉和祭祀人文始祖伏羲的廟宇——伏羲廟,始建于明成化十九年(1483年),是目前中國規模最宏大的紀念伏羲氏的明代建筑群,素有“中華第一廟”之譽。

同麥積山石窟一樣,70年來,伏羲廟的保護、修繕從未停止。

1986年,天水市博物館進駐伏羲廟。2001年伏羲廟被公布為全國重點文物保護單位。2002年,伏羲廟全面維修,委托中國文物研究所設計編制了《天水伏羲廟保護與維修設計方案》,隨后,成立了由市長任組長的天水伏羲廟保護維修工作領導小組。2004年,投入1500余萬元啟動伏羲廟保護維修工程,對景區內的部隊、學校、工廠,51戶居民進行異地安置,同時劃撥土地22000余平米,使廟區面積擴至3萬平方米。“同時,我們還修繕復建了殿堂、朝房、忠義祠、樂善院等建筑,在后院新建伏羲文化陳列館、伏羲文化研究中心兩處;并邀請國內古樹保護專家,對按照64卦方位栽植的古柏進行保護。經過12年拆遷、征地和修繕,基本恢復了伏羲廟原有風貌。”市博物館館長李寧民說。

2017年,歷時十余年的伏羲廟保護維修工程全面竣工。這是伏羲廟歷史上規模最大、最徹底、歷時最長、施工質量最好的一次保護維修,獲得了社會各界贊譽。此次維修工作,先后被國家文物局授予文物保護最高獎“鄭振鐸—王冶秋文物保護先進集體”的榮譽稱號;被甘肅省人力資源和社會保障廳、甘肅省文物局表彰為“文化遺產保護先進集體”。誠如由文物出版社出版的《中國文物研究所七十年》中寫到的“在實施保護方案時,設計人員特別注意施工質量問題,積極配合施工,保證了整個工程的施工質量,其修繕技術和工藝水平在甘肅省,甚至西北地區都屬上乘”。

70年來,伏羲廟逐漸成為名副其實的中華第一廟,成為人們了解中華祖脈文化的圣地,更成為天水文物事業改革發展豐碩成果的另一個縮影。

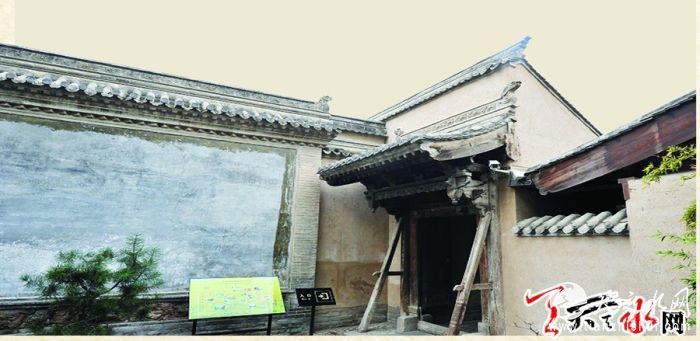

與伏羲廟同年被公布為全國重點文物保護單位的胡氏民居,是我市現存明代民居建筑的杰出代表,被譽為西北第一民居,其規模在全國范圍內也并不多見。

但修繕前的胡氏民居年久失修,古建筑病害相當嚴重,屋檐封堵,不見其貌,文物古建筑不堪負重。2001年,市文化文物出版局委托河北古代建筑保護研究所,為胡氏民居設計編制保護維修方案。2002年7月,南北宅子保護維修工程方案出臺并經國家文物局審查論證后,于2003年4月正式立項,立項資金331萬多元。“自2003年起,市財政每年撥出30萬元用于征集民間民俗品,目前,已征集民俗物品1000多件。如今,胡氏民居已成為展示、交流、研究天水地域特色文化的主要載體和中心。”天水民俗博物館副館長劉復興說。

歷史悠久、聞名遐邇的水簾洞—大像山石窟也于2001年成為全國重點文物保護單位。歷經70年保護、修繕,造型高大雄偉、令人仰止,被視為西方裝飾性雕塑和中國寫意性雕塑完美結合的藝術巨制——大像山,如今已成為甘谷縣重要的文化旅游資源。“隱藏”于武山縣城東北約25公里鐘樓山峽谷內的水簾洞,業已隨著中國·武山水簾洞拉梢寺摩崖大佛祈福文化旅游節的舉辦,而被賦予了更為珍貴的情感力量。如今,水簾洞石窟如同發展中的天水,一路奮勇向前。

值得一提的是,“無限風光在險峰”的仙人崖景區和筆畫沉著凝重、莊重穩健的魯恭姬造像碑,也在2006年被列為第六批全國文物保護單位,并納入麥積山石窟。

“天水放馬灘,云夢睡虎地。”因曾出土戰國秦漢時期的木板地圖、竹簡、紙地圖等一大批重要文物,而被考古學家譽為先秦考古文化圣地的放馬灘,是一處戰國晚期至西漢初期的公共墓地。1986年,省文物考古研究所對其進行了搶救發掘,共鉆探發現墓葬120余座,發掘14座,其中戰國墓13座,西漢墓1座;出土各種器物近千件。2013年,放馬灘墓群被國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。至此,一個全新的放馬灘在世人面前緩緩展開……

從塵封的遺跡到縣、市級文物保護單位,再到省級文物保護單位,最后升格為全國重點文物保護單位。其實,承載著古老文化的文物保護單位從未改變,改變的是來這里的人,而迎接他們的,將是更加自信與強盛的新時代。

已有0人發表了評論