救護車5公里收費1.7萬背后:非急救轉運的“黑、灰、白”

↑11月15日,記者在某大型三甲醫院附近暗訪時發現的懸掛外地車牌的救護車車內設施

一起意外事件,將“黑救護車”再度拉回公眾視野。

今年10月28日,黑龍江的張女士想將患病的母親從醫院接回家度過最后的時光,通過五常市人民醫院120急救中心接線員“推薦”,搭上了一輛“黑救護車”,結果途中遭遇坐地起價。事后,司機何某祥、隨車護士王某睿、接線員王某等三人涉嫌強迫交易罪,被公安機關依法采取刑事強制措施,目前案件正在進一步辦理中。

紅星新聞記者梳理發現,最早2005年就有媒體對黑救護車進行過曝光,然而此后亂象愈甚,這些黑救護車長期盤踞在醫院附近,不僅坐地起價、與正規急救車爭搶病人,同行之間也大打出手,有時甚至延誤傷者治療時間……

事實上,上述亂象大多發生于非急救轉運(也稱院后轉運)領域。不同于院前急救,非急救轉運因為緊迫性、專業性相對不高,但市場需求量龐大,被擠壓到了“灰色地帶”。前述張女士想將母親接回家度過最后時光,就屬于非急救領域范疇。

國家部委及地方政府曾多次對“黑救護車”等現象進行嚴厲打擊,上述五常市隸屬的哈爾濱市就多次開展專項整治行動,2019年當地警方還曾端掉兩個“黑救護車”團伙。

“黑救護車”為何屢禁不絕?多位受訪專家認為,根本原因在于非急救轉運市場的供需失衡:不少患者有非急救轉運的需求,但由于缺乏相關法律法規準入,正規救護車難以滿足這部分需要,于是黑救護車趁虛而入,造成了一些市場亂象。

屢禁不絕的“黑救護車”

“我給你卸這兒……”在要求張女士支付被褥費、消毒費被拒后,司機何某祥撂下狠話,隨后打開救護車后門要求張女士等人下車。這一幕發生在10月28日凌晨,黑龍江省哈爾濱市五常市。前一天,由于張女士的母親被醫院下了病危通知,按照農村風俗要“落葉歸根”,兒女便想著將母親接回家。

在聯系120被告知不出外縣后,張女士撥打了五常市人民醫院的電話,接線員王某告知不出車,但可以推薦“救護車”。掛斷電話后不久,便有人主動聯系她們。

張女士母親所在的醫院到老家拉林鎮的距離為55公里。“一開始商量好的價格是1600元,車上了高速,就開始推薦呼吸機,被我拒絕后,又讓我付車費,包括被褥費、消毒費等亂七八糟的費用,居然要收我4600元。”張女士回憶。張女士質疑對方并要求拿出價目表單據,沒想到司機一腳急剎將車停在荒郊野外……無奈之下,張女士支付了3140元。

11月1日,五常市警方對該起涉嫌強迫交易案件進行了查處,五常市人民醫院急救中心值機員王某、“救護車”司機何某祥、隨車護士王某睿三人被依法采取刑事強制措施。

根據警方通報,何某祥為黑龍江峻博醫療救援公司經營者,所駕駛的懸掛臨時牌照救護車無合法經營手續。從張女士拍攝的視頻及圖片來看,該輛救護車車身有急救、120等標志,車內有呼吸機、心電儀、氧氣枕等,但沒有懸掛牌照。也就是說,這是一輛“黑救護車”。

↑五常市警方對黑救護車坐地起價的通報

五常事件之后一月內,仍有不少地方曝出黑救護車的新聞。比如11月15日,遼寧省葫蘆島市昌邑交警大隊查獲一輛車牌號為遼P8120C號救護車,涉嫌“黑救護”,在吉林市地區非法從事醫療轉運活動;11月24日,西安一男子從醫院接病危父親回家,通過小廣告聯系的“救護車”,不到5公里收費1.77萬元。

↑西安一男子通過小卡片叫來的救護車,跑了不到5公里收1.77萬元。圖據上游新聞

事實上,國家并非沒有下重拳治理過。2018年8月,國家衛健委聯合國家中醫藥管理局印發《關于貫徹落實〈中共中央 國務院關于開展掃黑除惡專項斗爭的通知〉的意見》,明確提出要聯合有關部門對“黑救護車”等現象進行嚴厲打擊,凈化行業環境。

此后各地衛健委聯合有關部門開展專項整治。2019年,哈爾濱警方曾打掉兩個常年盤踞在哈爾濱醫科大學附屬第一醫院、附屬腫瘤醫院的黑救護車團伙,其中一個團伙被端時擁有“黑救護車”20多臺。

然而,風聲過后,“黑救護車”又卷土重來。2021年5月,黑龍江《生活報》刊發報道《冰城市民反映:山寨急救車滿街跑漫天要價 記者暗訪:150公里要價900,50公里要價800?》。該文提到,業內人士保守估計,在哈爾濱運營的山寨急救車至少有上百臺。

灰色地帶的“非急救轉運”

“根本原因在于非急救轉運市場需求巨大,而正規的救護渠道滿足不了。”長期專注于急救領域研究的專家、平頂山市急救指揮中心原主任武秀昆認為,盡快構建覆蓋全國的非急救醫療轉運服務體系是消除“黑救護車”的根本性舉措。

何為非急救轉運?2018年12月,國家衛健委在答復網友提問時提到:根據我國《院前醫療急救管理辦法》,院前醫療急救是指由急救中心(站)和承擔院前醫療急救任務的網絡醫院按照統一指揮調度,在患者送達醫療機構救治前,在醫療機構外開展的以現場搶救、轉運途中緊急救治以及監護為主的醫療活動。非急救患者轉運是指經醫療機構治療康復后出院送至非醫療機構,需要特殊車輛進行轉運且不需要任何醫療行為的相關業務。

“如危重病人的屬地轉院和跨區域長途轉診,或病情雖已基本痊愈但不便行走或不能乘坐其他交通工具回家的擔架病人,或病情雖有緩解但需要轉至下級醫院繼續治療或療養康復,或雖放棄治療但希望能維持生命體征回家的臨終病人,以及對行動不便病人的送醫上門服務等,都屬于非急救醫療轉運服務范疇。”武秀昆進一步向紅星新聞記者解釋,前述五常事件中張女士母親需要坐救護車回家就屬于此類。

根據2013年國家衛計委頒布的《院前醫療急救管理辦法》,第二十七條明確規定,急救中心(站)和急救網絡醫院不得將救護車用于非院前醫療急救服務。

↑《院前醫療急救管理辦法》第二十七條規定。

“大量患者的普通就診、轉院、出院需求,導致大量黑救護車的滋生和蔓延。”武秀昆稱,這些黑救護車,通常盤踞在大型綜合醫院特別是三級甲等醫院和委屬委管醫院附近。

武秀昆介紹,此前他曾帶隊到全國七個省份的上百家醫療機構進行暗訪,發現無一例外醫院附近都有一些偽裝成正規救護車的“黑救護”——車身外印有急救、120標識,還裝有警報燈;車內則大同小異,有擔架床、氧氣枕、急救箱、血壓器等醫療救護設備,“幾乎以假亂真。”

而他們暗訪的方式,通常是進入醫院病區內搜尋病床旁或衛生間的小卡片,或是向醫護人員及保安保潔等人打聽。通過大量走訪,武秀昆發現,醫院的骨科、腦科、婦產科以及急診科是跟黑救護車關聯度比較密切的科室。

記者梳理新聞報道發現,很多黑救護車的出現和蔓延,或多或少都與醫療機構、醫護人員有著一定的聯系。2015年,有學者曾對廣州市某三甲醫院進行過黑救護車現象調研。在關于“是否參與過宣傳黑救護車的行為?”的調查中,有56%的受訪醫護人員表示“曾經參與派發卡片”,29.3%表示“沒有參與”,14.7%持“不清楚”態度。

“醫院的主要業務是治病救人,至于病人傷愈后怎么出院我們是不關心的。”青島某三甲醫院一位前負責人告訴紅星新聞記者,以前的確存在黑救護車亂象,但自2019年以來青島大力發展非急救轉運服務,包括使用96120非急救號碼以及引入社會力量成立市場化運營平臺后,黑救護車便漸漸消失。

廣州某三甲醫院一腦科醫生則稱,病人出于轉院或轉回居住地的需求,會向他們求助,“一般我都是叫病人家屬聯系外面的救護車,雙方談好價格。畢竟醫院的救護車不會讓你跑到河南、湖南那么遠的地方。”該醫生表示,這些救護車都有正規的營業執照,是不是“黑救護”自己不太清楚。

“近幾年來,監管逐漸加強,醫生可能極少參與,但醫院的工勤人員如保潔、保安卻‘樂于’參與其中。”武秀昆告訴記者。

“所以,在非急救轉運市場的需求端,醫院和120急救中心都需要因地制宜,制定切實可行的管理辦法和實施細則,斬斷黑救護車伸向病人的黑手。如嚴禁外來人員張貼小廣告、發現后及時清理;對發現有工作人員以權謀私的,要嚴肅處理;多向病人及家屬宣傳黑救護車的危害性,宣傳正規轉運機構。”武秀昆說。

市場探索:

企業與黑救護競爭感覺捉襟見肘

“在供給端要大力發展非急救轉運服務。”武秀昆介紹,非急救轉運作為一種醫療延伸服務的新興業態,目前正處于方興未艾的發展期與成形期,“各種大大小小、合規或者不合規的經營者不在少數,但真正合法合規、服務規范、形成規模、具有潛力的機構或公司屈指可數。”

在武秀昆看來,目前國內發展較好的有兩家,分別是廣東民航醫療快線和北京紅十字會緊急救援中心(即北京999急救中心)。廣東民航醫療快線公司官網資料顯示,該公司系廣東省機場管理集團公司下屬醫護機構,2013年開始,公司前身(民航廣州醫院醫療快線部)按照廣東省衛生廳授權,拓展非急救病人轉運、航空醫療轉運等醫療服務。

上海聆鄰健康科技公司(以下簡稱聆鄰健康)負責人路衛東對我國非急救轉運服務市場做過進一步梳理。聆鄰健康2018年開始在上海地區進行非急救轉運業務的論證,2020年6月獲上海相關部門批準,正式開展非急救轉運業務。

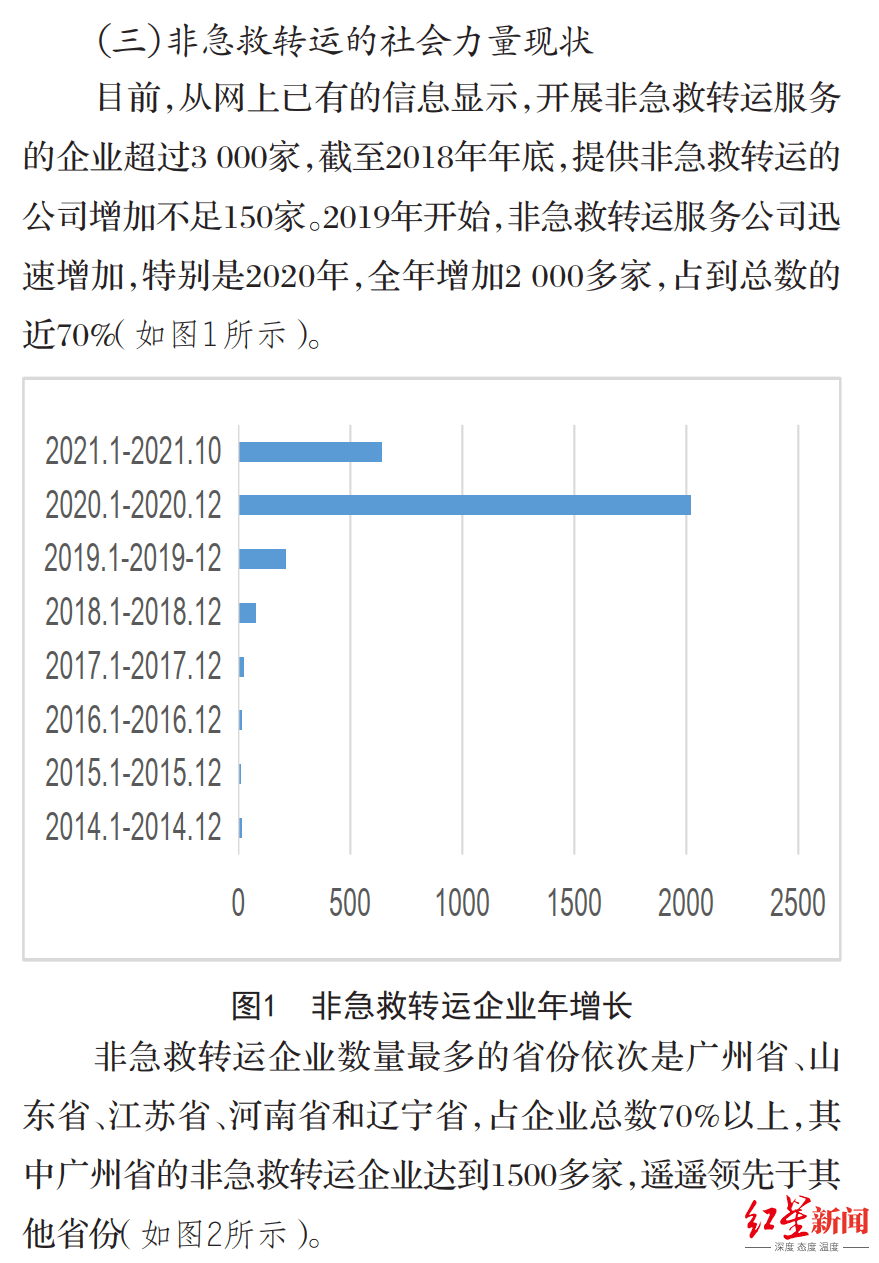

路衛東稱,從網上已有的注冊信息看,截至2021年底我國開展非急救轉運服務的企業超過3000家,“大多是注冊資金較少的小微企業,注冊資金在200萬人民幣以內的小微企業總數占到所有非急救轉運企業的近70%,而注冊資金在1000萬人民幣以上的企業數僅占非急救轉運企業總數的10%。”

↑路衛東論文截圖

廣東民航醫療快線公司原總經理陳志鍵告訴紅星新聞記者,在公司還是民航廣州醫院下屬的醫療快線部時,雖不愁業務,但也產生一些弊病,比如人員管理散漫、效益長期虧損等,而在著手市場化改革后,去拓展其他醫院的轉運業務變得有些艱難。

“黑救護是到各個醫院發小卡片的。同時,他們也有‘勢力范圍’——每家包幾家醫院,相互之間既有合作也有矛盾,比如你在中山醫院的就不能去省人民醫院附近發傳單。” 陳志鍵稱,剛開始快線公司進其他醫院轉運病人時,還發生與黑救護車有勾連的醫院保安攔住不讓進的情況。

“我們是正規企業,所有方面都得標準化。首先在車和人的管理方面,我們給救護車裝了攝像頭以及GPS,防止車被私人挪作他用,還有明晰公司與服務對象以及醫院的責任劃分;第二,我們開發的系統與廣州市內的一些三甲醫院的微信公眾號或APP進行對接,方便患者預約;第三,就是聯合公安部門、交通部門以及衛健委聯合打擊黑救護車。”陳志鍵說。

“但也出現了一些不如人意的情況。”陳志鍵介紹,一是大眾對非急救轉運服務不太熟悉,二是公司彼時知名度不高。

對于聆鄰健康這類社會化企業來說,競爭會更加殘酷。路衛東告訴記者,根據《院前醫療急救管理辦法》的有關規定,救護車是指符合國家救護車行業標準、用于院前醫療急救的特種車輛。“這種車輛只有獲取資質的醫療機構才有資格申請配置。目前不管是利用救護車還是非急救轉運專用傷殘運輸車都需要通過衛健委、交通管理部門的審批獲得完整資質后方可運營。”

“另外,在人員管理、車輛管理以及服務方面,我們都更加規范化,這也意味著成本大大增加。”路衛東稱,而對于黑救護車來說,只需將普通的車輛進行改裝,簡單的加一副擔架和氧氣瓶,再加上一些簡易的隨車醫療設備。“并且基本都是現金結算,甚至不用交稅。”

像“網約車消滅黑車”那樣

靠市場化和資本推動解決

陳志鍵和路衛東在接受紅星新聞記者采訪時均表示,目前我國非急救轉運市場的正規力量不足。

陳志鍵2020年卸任總經理,他離開的時候,民航醫療快線旗下擁有約40輛轉運救護車,而“整個廣州市場上的黑救護車約有200輛”,分散在各個醫院附近,對每個醫院的情況很了解。

“我國現在執行的救護車配備標準為每5萬人一輛,放在廣州也是嚴重不足的。”陳志鍵稱,廣州2020年總人口是1874萬,而我們當年做調研的時候總數在285輛。

“相對合規的非常少,一些國有背景的企業機構在做,規模相對大一點大概有三、五十臺車。”路衛東告訴紅星新聞記者,剩下絕大部分是一些微小企業,可能一個公司三、五臺救護車,雖然它們的營業范圍里有非急救轉運或醫療轉運服務,但是部分服務是要經衛健部門批準才能運營。

“構建非急救醫療轉運服務體系要堅定不移地走市場化、多元化、規范化、專業化的發展道路。”武秀昆說,“非急救轉運首先是一項醫療服務,這方面屬于衛健部門管轄;車輛改裝及上路由公安及交管部門管轄;企業注冊及服務由市場監管部門管轄,這就導致地方政府在實際治理過程中出現都管都不管的現象。”

紅星新聞記者注意到,2015年暨南大學一篇名為《政府治理黑救護車困境研究》的碩士論文曾總結了執法部門治理黑救護車的四大難點:取證困難、規避處罰、聚眾抗法、假牌蔓延。其中,取證困難和假牌套牌問題最為嚴重。

廣州市某交通執法人員在受訪時稱,就算是黑救護車,車上也裝載著病人,出于對生命的敬畏,只好讓黑救護車繼續行駛,避免執法帶來的輿論壓力和風險。“黑救護車的處理不像我們平時的違法車輛一樣,涉及到不同的人員,不同生病癥狀的人員。而且,車輛的年審、牌照等涉及到不同的政府部門,有時候還會發生不同的意見。”

套牌的問題,廣東民航醫療快線也曾遇到過。陳志鍵回憶,有一次司機去醫院接病人,“看到跟我們公司另外一個車一模一樣的車牌,一看它套牌,我們趕緊打電話給交警,交警也沒辦法給他抓到,只能說下次監控拍到再去扣車,這個其實很難實現。”

“只要是外地車牌,一般都是黑救護車。”陳志鍵告訴紅星新聞記者,曾經黑救護車亂象最嚴重時,廣東衛健部門曾多次向外地發函,讓對方召回這些車輛,“但照樣跑,因為確實管不過來。”

↑11月15日,記者在某大型三甲醫院附近暗訪時發現的懸掛外地車牌的救護車,車主稱該車掛靠陜西某醫院。

“治理黑救護車是相關部門合力的過程。”武秀昆認為,這項事務涉及衛生、公安、交通、城管、工商、稅務等多個部門,如何配合協調形成合力,需要明確牽頭部門,在充分調研和征求意見的基礎上,盡快提出解決方案。

非急救轉運市場為何遲遲沒有發展起來?“最終還是要靠市場化和資本去推動解決這些問題。”陳志鍵說。他以網約車為例,“在網約車出來之前,各地黑車現象十分普遍,后來黑車慢慢絕跡,因為市場解決了供需失衡的問題。”陳志鍵認為,市場不成熟存在兩點原因,一是沒有相應的規范標準,導致資本不敢貿然進入;二是醫療轉運風險大,不確定性高。

紅星新聞記者梳理發現,目前我國多個省市已陸續出臺關于非急救轉運服務的政策和要求,其中出臺省級層面非急救轉運政策的有13個,如上海、廣東、江蘇、福建、山東等。同時,在地級市層面,江蘇已有9個地市(包括縣級市)出臺實施管理辦法或意見,廣東則有5個。

“要么全國一盤棋出臺統一的規范標準,要么將政策制定權限下放到各省并據此追責。” 武秀昆建議,“應該由衛健部門來牽頭,要求公安、工商、交通等部門全力配合。”