疫情三年,被改變的疾病死亡率

經濟觀察網 記者 張鈴 12月7日,在“防疫新20條”基礎上,國務院聯防聯控機制綜合組發布《關于進一步優化落實新冠肺炎疫情防控措施的通知》(以下簡稱《通知》),公布了10條優化措施。

其中,“第7條”要求,加強重點人群健康情況摸底及分類管理,摸清各轄區內患有心腦血管疾病、慢阻肺、糖尿病、慢性腎病、腫瘤、免疫功能缺陷等疾病的老年人及其新冠病毒疫苗接種情況,推進實施分級分類管理。

心腦血管疾病、腫瘤、糖尿病等疾病,在中國居民的主要死因中一直排在前列。這些疾病的患病群體中,很大一部分是老年人。

從數據及經濟觀察網與多位臨床專家的交流來看,2019年底起流行至今的新冠肺炎疫情,讓上述疾病的死亡率、患病人數、臨床診治、疾病管理等方面,在一定程度上產生了較大變化。

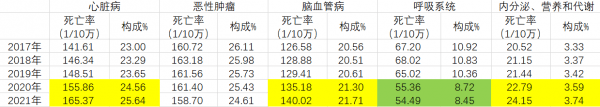

表1:2017-2021年城市居民前五大死因(根據歷年《中國衛生健康統計年鑒》整理)

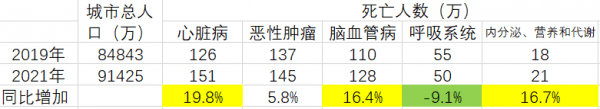

表2:城市居民前五大死因2021年與2019年死亡人數變化

心腦血管和內分泌疾病死亡人數激增

根據近期發布的《中國衛生健康統計年鑒2022》,排除受外部環境變化影響較小的“損傷和中毒外部原因”,2021年城市居民死亡率排在前五位的疾病分別為心臟病;惡性腫瘤;腦血管病;呼吸系統疾病;內分泌、營養和代謝疾病。除腦血管病較惡性腫瘤死亡率更高外,農村的情況和城市相似。

值得注意的是,和前幾年相比,2020、2021年,呼吸系統死亡率明顯下降;惡性腫瘤死亡率穩中有降;心臟病,腦血管病,內分泌、營養和代謝死亡率則明顯上升。

其中,2017年-2019年,心臟病死亡率(1/10萬)連續三年保持在140-150之間,2020年突增至155.86,2021年再增至165.37;

2017年-2019年,腦血管病死亡率(1/10萬)連續三年保持在125-130之間,2020年突增至135.18,2021年再增至140.02;

2017年-2019年,內分泌、營養和代謝死亡率(1/10萬)分別為20.52、21.15、21.44,2020年突增至22.79,2021年再增至24.15;

從死亡人數看,2021年城市居民各疾病較2019年變化也較大:呼吸系統疾病死亡人數下降9.1%;心臟病死亡人數增加19.8%;腦血管病死亡人數增加16.4%;內分泌、營養和代謝死亡人數增加16.7%。

實際上,歷年來城市居民上述三類疾病的死亡人數都在增加,但在2019年之前,每兩年的死亡人數增加幅度幾乎保持在10%以下。不過,需要看到的是,在近兩年國家總人口增長放緩的趨勢下,城市人口保持著較快的增長。

和經濟觀察網交流的多位醫生、專家認為,近三年,更多居民養成了較好的衛生習慣。戴口罩、減少人員流動和社交隔離,讓感染、流感、慢性阻塞性肺疾病等呼吸系統疾病患病人數、死亡率下降;少聚會、分餐制、吸煙和飲酒變少,則對肺癌、胃癌等惡性腫瘤有好處。

而幾種死亡率明顯上升的疾病,共同指向一個疾病體系:心血管疾病。

著名心血管病專家胡大一告訴經濟觀察網,腦血管也是心臟發出的血管。而“內分泌、營養和代謝疾病”中的糖尿病也會傷害血管,很多糖尿病患者在中青年時期就會因為心肌梗死、中風致殘或離世,國際上認為,糖尿病屬于心血管疾病。

2021年,心臟病第一次超過惡性腫瘤,成為中國居民第一大死因。心臟病、腦血管病的死亡人數合計分別占城鄉居民死亡人口的47.35%、48.98%。

胡大一提到,農村腦血管病死亡率在增高,跟農村快速城市化有關,不健康的生活方式在農村快速普及,農民“未富先病”、“未老先病”,最終因病致貧。

胡大一介紹,心血管疾病的死亡因素原本有兩方面。一是不健康的生活方式,如大量吸煙易導致病人血栓、心肌梗死、卒中,酗酒易導致病人血壓突增、脂肪肝、腦出血、急性心肌梗死。二是對高血壓、糖尿病、膽固醇增高、肥胖等危險因素的控制不能盡如人意。

對于2020、2021年心血管病死亡率的快速增高,多位醫生、專家認為和新冠疫情這一新變量有關。

物理上的封控

“心腦血管疾病多是急重癥,如心梗、腦出血,在封控、靜默狀態下,容易救治不力。” 首都醫科大學宣武醫院兒童神經外科中心主任曾高告訴經濟觀察網。

他舉例說,如果這類病人進院前因為等待核酸耽誤幾小時,情況就容易變得很差。

不同于惡性腫瘤、消化系統疾病等發展較慢的疾病,心腦血管疾病一觸即發,是急性事件,受疫情影響更大。

胡大一也持相同意見。心肌梗死、中風、心臟猝死等患者的救治是在和時間搶生命,比如心肌梗死,發病后一小時是救命的黃金時間。而近三年,就醫流程變得更復雜、更遲緩,很容易延誤搶救。

胡大一觀察到,疫情期間的公交系統、救護車呼叫都受到影響,除了查核酸,疫情早期有的醫院還要求肺部CT,非常耽誤時間。

除了就醫艱難,飲食、藥品的供應問題也困擾著不少心血管疾病病人。

以糖尿病為例。解放軍總醫院第二醫學中心內分泌科主任醫師田慧告訴經濟觀察網,糖尿病人的飲食結構很重要,封控可能造成蔬菜供應不足。

“這容易造成糖尿病人在這個過程中失控。”

田慧介紹,糖尿病致死跟并發癥相關,如果血糖沒有控制好,容易突發腦卒中、心梗。除了飲食結構容易被破壞外,頻繁的封控讓門診、住院存在不確定性,甚至讓病人拿不到藥,導致糖尿病的發展。

感染新冠肺炎后,相比常人,心血管疾病病人也面臨更復雜的局面。

胡大一提到,很多感染新冠的老年人患有糖尿病、高血壓等基礎病,身體更脆弱,如果有心衰,感染病毒后發燒可能會誘發或惡化心衰。不僅新冠,普通感冒、流感也可能增加這一群體的死亡率。

田慧也介紹到,感染新冠后,糖尿病人的急性并發癥容易合并感染,控制起來相對困難,更容易轉為新冠重癥。

“不過,現在的奧密克戎毒株癥狀主要在上呼吸道,情況已經好了很多。”田慧說。

心理上的隔絕

“疫情這三年,人們普遍焦慮、抑郁,情緒變化大,這容易造成血壓波動。”

胡大一說,心理問題是導致心腦血管發病、惡化的重要因素,若不重視,不解決,不僅死亡率增加,死亡年齡還會年輕化。

中國科學院院士、北京大學第六醫院院長陸林給出的一份數據顯示,新冠疫情發生以來,全球新增超7000萬抑郁癥患者,9000萬焦慮癥患者,數億人出現失眠障礙問題。

世界衛生組織(WHO)2022年3月發布的一份報告顯示,新冠大流行的第一年,全球焦慮和抑郁患病率大幅增加了25%,其中年輕人受到的影響尤其大。

陸林認為,這種心理層面的影響將持續至少20年。

胡大一介紹,對心血管病人來說,運動是很好的“抗焦慮藥”,但疫情讓戶外活動、旅游等讓人心情愉悅的項目減少,老人的廣場舞也常常不能正常進行。

田慧也表示,心理因素屬于重要的繼發性影響:“心理狀態好的病人會想辦法保護自己,焦慮中的病人可能會毀自己。”

病毒學專家常榮山也關注到了這類現象。

“這是屋漏偏逢連夜雨”,常榮山認為,封控、經濟衰退等因素,刺激了焦慮癥和抑郁癥群體的快速增長,人感到渾身無力,看不到希望。這個影響很難消除。

他解釋稱,一般來講,少運動、減少活動范圍會加重心理負擔,讓糖尿病這樣的慢性疾病的患病群體變大,已患病的人也更難做慢病管理。

“糖尿病死亡率增長,我認為跟新冠帶來的封控有一定關系。”常榮山說。

不確定的未來

12月7日發布的《通知》明確,科學精準劃分風險區域,不得采取各種形式的臨時封控;保障群眾基本購藥需求;加強重點人群健康情況摸底及分類管理;保障社會正常運轉和基本醫療服務。

看到新冠防控方式的優化,胡大一告訴經濟觀察網,心血管病救治流程中的困難將大大減少。

他同時提醒,從管控到放開,必然存在一個尋找平衡的過渡期。在這一階段,需要給更多老人打疫苗,有基礎疾病的老人要適當自我隔離和保護,出門戴口罩。

田慧則提到,未來,相比出門被感染,有基礎疾病的老人更可能被身邊的人傳染:“不要太害怕,不聚集、戴口罩、注意飲食很重要。”

相比胡大一的樂觀,常榮山看到的未來具有更多不確定性。

他認為,隨著疫情管控的放松,未來兩年心血管病的發病率和死亡率不一定下降,一段時間內可能繼續上升。

“這三年,多地的封控,對人們的免疫系統有很大傷害”,他解釋稱,人的身體需要被病原體不斷攻擊,一定的“臟”對人體有好處。把兒童放在無菌環境里,免疫系統就無法正常發育,城市的孩子到了農村,就容易生病。

“老年人已經處于免疫功能的衰退期,封控會加速這種衰退”,常榮山估計,封控對人們免疫力造成的傷害,需要五年左右才能完全消退。

注:據國家、各省市衛健委官網通報的數據統計,截至11月26日,自8月7日起計算的本輪疫情(奧密克戎Ba.5),全國大陸地區感染者已突破50萬,目前重癥累計報告119人,目前在醫院重癥109人,重癥率萬分之2.1。其中,累計死亡7人,最年輕的81歲,最年長的91歲,據報告的直接死因絕大多數沒有“新冠肺炎”,均為嚴重的基礎病。

已有0人發表了評論